コラム

落合憲弘

小林紀晴

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

今回は写真集の歴史について、写真編集の視点から振り返ってみたい。

世界最初の写真集と言われているのは、ヘンリー・フォックス・タルボット(トルボット 1800-1877)の『自然の鉛筆(The Pencil of Nature)』(1844-46)である。

タルボットは写真術の発明者の1人。いまもフィルム写真に受け継がれているネガポジ方式の元祖、カロタイプを発表した。1841年のことだ。

写真術の発明は、それより2年前の1839年、フランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(1787-1851)がフランス学士院で発表していた。すでに亡くなっていた共同研究者ニセフォール・ニエプス(1765-1833)の研究を発展させたもので、ダゲレオタイプという名称だ。銀メッキを施した銅板を感光させ、それ自体が写真であるという複製不可能な1点ものである。

一方、カロタイプは紙ベースのネガをつくり、印画紙にポジ画像をプリントするため、1枚のネガから複数の写真プリントをつくることができる。『自然の鉛筆』には、暗箱にレンズをつけたカメラを使った写真と、タルボットがフォトジェニック・ドローイングと呼んだ、感光紙のうえに直接モノを置いてつくったネガからプリントした写真の両方が収められている。

カロタイプは像のシャープさではダゲレオタイプに劣っていたが、複製できるという大きなアドバンテージがあった。その利点を生かしてつくられたのが『自然の鉛筆』である。1冊3〜7点の図版が入った全6冊が刊行された。日本語訳は青山勝による編・訳で2016年に赤々舎から刊行されている。

ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット『自然の鉛筆 / The Pencil of Nature』(編集・翻訳:青山勝 執筆:畠山直哉、マイケル・グレイ、青山勝、ヘンリー・F・トルボット、金井直、ジュゼッペ・ペノーネ)(2016・赤々舎)

タルボットの『自然の鉛筆』には図版のほか、写真の特性や技術的な解説、写真ができること、撮影時の注意などが書かれている。たとえば、陶器のコレクションを写真で撮っておけば文字で目録をつくるより早いし、泥棒に入られても何が盗られたかの証拠になるとか、古書や石版画を複写できるとか、拡大縮小も可能だとか、わずかな時間で細部を正確に描写できるといったことなど。『自然の鉛筆』は発明者自身による写真論でもあったのだ。

『自然の鉛筆』をつくるタイミングで、タルボットは写真をプリントする写真工房を立ち上げている。『自然の鉛筆』はカロタイプの販売促進ツールでもあったが、推奨する写真の使用法が実用のみにしばられてたわけではない。そもそもタルボットは風景画を描こうとしてカメラ・ルシーダ、カメラ・オブスクラという補助器具を使ったものの、思い通りにいかず写真術を構想したという逸話がある。『自然の鉛筆』に収録されている写真でもっとも有名な、開いた扉の前に箒が立てかけられている写真に付したテキストにこう書かれている。

本書の主たる目的は[写真術という]新たな芸術の幕開きを記録に残すことにある。(中略)日常的で身近な出来事の光景を描写の主題にすることについては、オランダ絵画に多くの先例を見出すことができる。

(ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット『自然の鉛筆 / The Pencil of Nature』青山勝訳、赤々舎、2016)

科学と美術が交差したところに写真術が生まれ、写真集もそこからスタートしているのである。

『自然の鉛筆』に冠せられた「世界最初の写真集」という称号をめぐっては異論もある。『自然の鉛筆』第1巻に8カ月先んじて、アンナ・アトキンス(1799-1871)の『イギリスの藻類の写真 サイアノタイプ・インプレッション(Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions)』(1843-53)がつくられていたからだ。

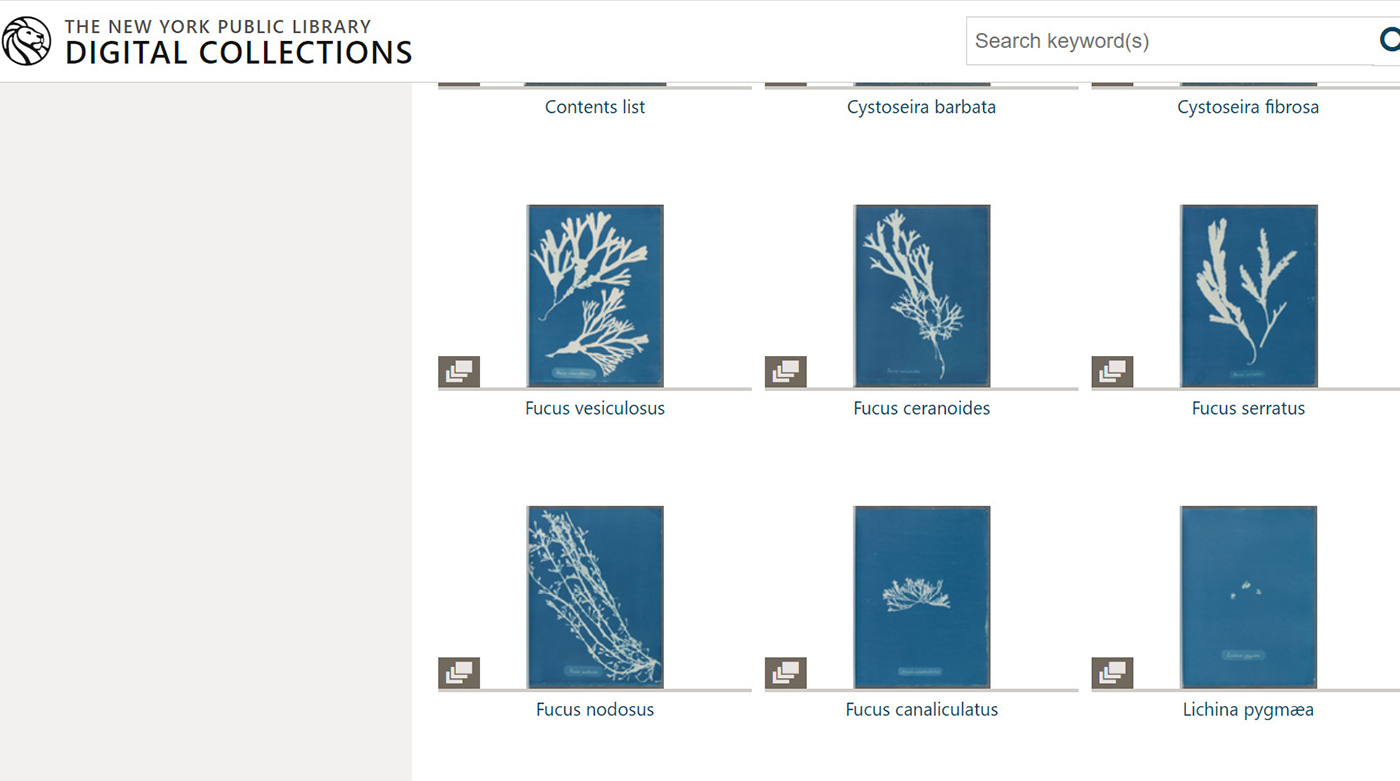

Anna Atkins「Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions」

ニューヨーク公共図書館のデジタルアーカイブより

https://digitalcollections.nypl.org/collections/photographs-of-british-algae-cyanotype-impressions#/?tab=navigation

アンナ・アトキンスは植物や藻類の研究者で、スケッチ代わりにサイアノタイプ(青写真)を使い、全3巻の本をつくった。アトキンスの父、ジョン・ジョージ・チルドレン(1777-1852)は化学、鉱物、昆虫を専門とする科学者で、タルボットや、天文学者のジョン・ハーシェル(1792-1871)とも交流があった。ハーシェルは天文学のほかに写真術の発明にも貢献があり、父の研究を手伝っていたアトキンスが写真術に興味を持ったのは自然なことだった。アトキンスはハーシェルが1942年に発明したサイアノタイプを使い、藻を直接印画紙に乗せて像を得た。それを束ねたものが『イギリスの藻類の写真 サイアノタイプ・インプレッション』(以下『イギリスの藻類の写真』)なのである。

ただ、『自然の鉛筆』が巻によって異なるものの1冊あたり数十部から四百部以上つくられたのに対し、アトキンスはわずかな部数をつくり配布しただけだった。サイアノタイプはネガポジ法ではないので、同じ標本を1枚ずつ感光させなくてはならない。正確な発行部数の記録はないようだが、現在は13部残っていて、ニューヨーク公共図書館のデジタルアーカイブでその1冊の内容を見ることができる。ニューヨーク公共図書館が所蔵するのはハーシェルの子孫の手にあったものだというから、一般向けではなく、研究者コミュニティとその周辺に流通したものだったのだろう。

アトキンスは『イギリスの藻類の写真』の序文で、藻類の描写が難しいためハーシェルのサイアノタイプを使ったと書いている。スケッチするには細部を捉えづらいことがサイアノタイプを使った最大の理由だったのかもしれない。絵も描き、デザインのセンスもあった彼女は、サイアノタイプの画面構成や手書きの文字に洗練された美学を垣間見せる。写真という新たなメディウムへの果敢な挑戦と、藻と青写真との相性の良さにより、見る歓びのある作品である。

藻を題材にしていたということも興味深い。藻が水を使う写真術とイメージが重なるからだ。海を漂う藻からサイアノタイプが連想されたのか、その逆でサイアノタイプから藻が連想されたのか。被写体と写真術との関連では、最近の写真集、清水裕貴の『岸』(2023、赤々舎)を思い出す。水辺をモティーフに、黴や海水で腐食したプリントが使われているからだ。『岸』とアトキンスの藻は時間という長い地下水脈でつながっているのかもしれない。ちなみに現代で主流となったデジタル写真を記録する記録媒体はむしろ水分に弱い。海から陸に上がった生物の進化にも通じるような気さえする。

ちなみに、アトキンスは女性が研究や芸術に関わることが難しかった時代に成果を残したことで近年、評価が高まっている。『青のなかの青 アンナ・アトキンスと世界で最初の青い写真集』(フィオナ・ロビンソン著、せな あいこ訳、評論社、2021)はアトキンスを主人公にした絵本である。

タルボットにせよ、アトキンスにせよ、写真発明当時の写真集は部数が限られている。そのため、出版物としては特殊なように感じるのだが、現代において少部数の写真集は続々とつくられている。アート作品としての作家の写真集は世界的に見ても500部、600部程度で、10000部と聞くと多いと感じる。手作りの写真集なら、数十部、あるいは数部ということもある。それゆえあっという間にレアブックと化してタイミングを逃すと手が届かない値段になってしまう。そう考えると、現代は写真発明当時に接近しているとも考えられる。写真集は大量にコピーされ大衆の手に届くものだ、というのは20世紀の常識に過ぎない。

19世紀末に網点を使った写真製版技術が開発され、20世紀に入ると印刷物に載った写真は事実を伝えるもの、リアリティのあるイメージとして広く使われるようになった。

一方、写真を美術として位置づけようとした芸術写真家たちには、プリントこそ作品であるという考えがあった。だが印刷に無関心だったかというとそういうわけでもなく、19世紀末から20世紀にかけてアメリカで芸術写真を先導したアルフレッド・スティーグリッツは、自ら写真製版会社を立ち上げ「CAMERA WORK(カメラワーク)」という高級写真雑誌を刊行した。スティーグリッツは「カメラワーク」の刊行目的を、写真の芸術的価値を高めるためとしていたが、「カメラワーク」そのものを作品だと考えていただろうか。ギャラリーも経営していたスティーグリッツにとっては、やはりプリントこそが作品ではなかったかと思う。

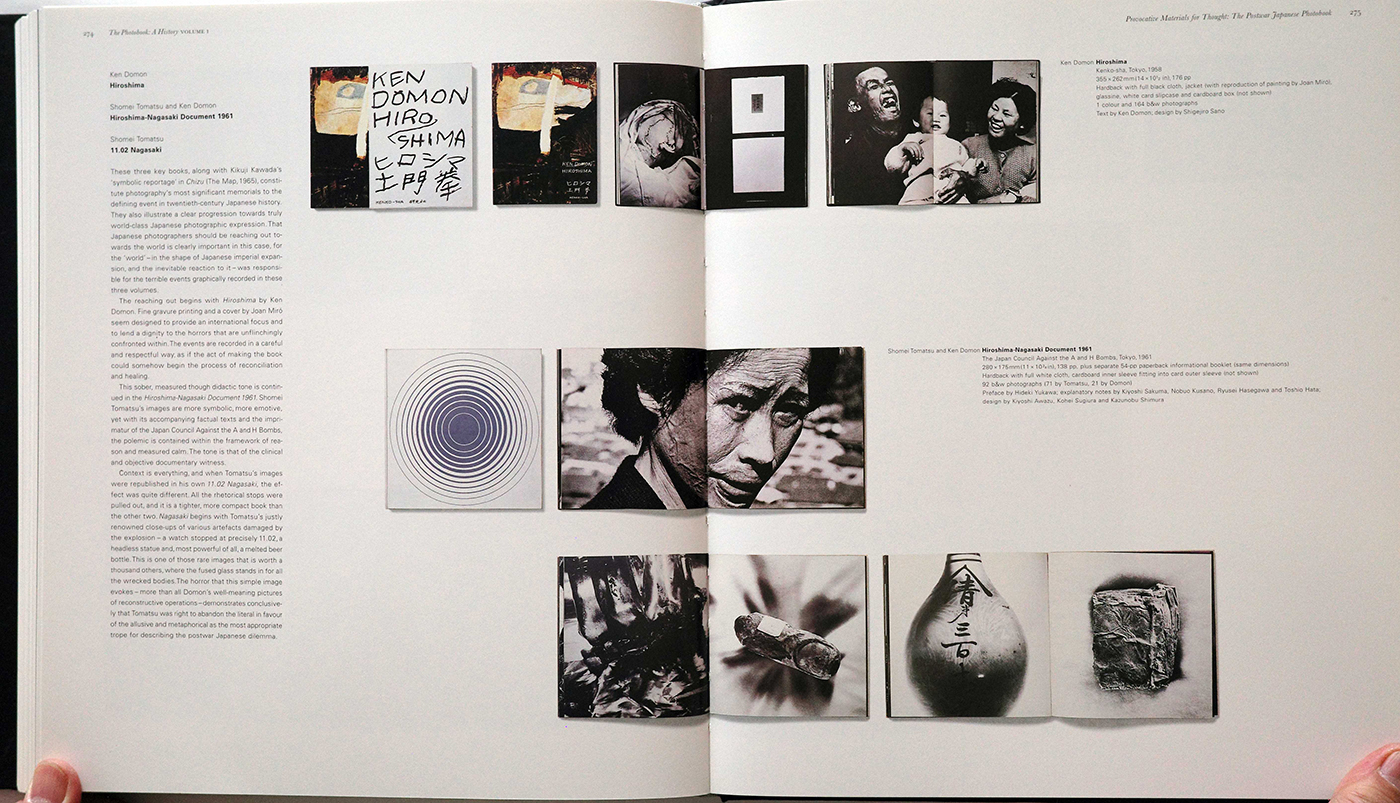

印刷された写真は「本物の」写真作品ではないという考えは亡霊のように写真集につきまとっていた。欧米で写真集が注目を集め、写真集が写真家の「作品」であり、編集、グラフィックデザイン、印刷、造本などの複合的な要素でできたアートワークであるとされるようになったのは21世紀になってからである。そのために大きな役割を果たしたのがマーティン・パー(1952-)とジェリー・バジャー(1948-)の共著『The Photobook: A History』シリーズだ。もともと2巻本として構想され、 2004年に『VOLUME 1』が、2006年に『VOLUME II』が出版された。好評だったため2014年に『VOLUME III』が出て3部作となった。いずれも300ページ以上あるボリュームたっぷりの本である。

Martin Parr、Gerry Badger『The Photobook A History volume I』(2004・Phaidon Press)

マーティン・パーは『The Last Resort』(1986)、『Small World』(1995)などの写真集で知られる写真家で、写真集コレクターでもある。ジェリー・バジャーは執筆と写真展キュレーションを行い、写真家でもあるという。パーはまえがきで、写真家同士で写真集の情報交換をしてきたことが自身のコレクションで重要だったと述べ、写真集を評論家、研究者がつくってきた写真表現史に欠けていたピースと位置づけている。写真家の立場から写真集を中心に写真史を見直そうという意図がうかがえる。

パーは日本写真とも縁が深い。2004年のアルル国際写真祭で木村伊兵衛(1901-1974)の『パリ』、金村修(1964-)、川内倫子(1972-)、松江泰治(1963-)の展示を企画し、キュレーターを務めたブライトン・フォト・ビエンナーレ2010では、川内倫子にコミッション・ワークを依頼。『Murmuration』という写真集になっている。写真集の編集も手がけ、楢橋朝子(1959-)の写真集『half awake and half asleep in the water』(2007、Nazraeli Press)を編集しあとがきを書いている。『The Photobook: A History VOLUME II』の終章が日本の写真集に割かれているのは、その知識の深さゆえである。

パーは写真学生時代にロバート・フランク(1924-2019)の『アメリカンズ(The Americans)』を買ったことをきっかけに写真集の世界を探索するようになったという。しかしそれは彼の周囲にいる人たち、つまり、欧米の写真、美術に関わる人たちにとって未知の世界だったようだ。パーは写真集との出合いをこんなふうに書いている。

写真史の研究において、写真集は未発見の最後のフロンティアであり、常に新しい発見に出合うことができた。新しいタイトルを探すのはエキサイティングなことなのだ。12年ほど前、私は東松照明など日本の巨匠写真家の初版本を探しに東京へ出かけた。東京の古本屋がひしめく神保町に迷い込んだ私は、東松の『<11時02分>NAGASAKI』(1966年)を見つけて喜んだ。収録されている写真はよく知っていたが、写真集そのものは見たことがなかった。迫力あるグラビア印刷と力強いデザインにより、写真集は写真イメージをより印象的に表現していた。その隣には、森山大道の『写真よさようなら』があった。

(マーティン・パー、『The Photobook: A History VOLUME I』まえがき)

写真集好きがわくわくするような文章である。

パーが格別に日本の写真集を贔屓にしていたというわけではない。もともと日本では写真集を写真ならではの表現形式として意識し、数多くの「作家による写真集」がつくられてきた。しかし、写真集をコレクションすることは世界的に見れば風変わりでマニアックなことだったのかもしれない。

1990年代から写真集を見始めた私の実感として、写真集が写真家の作品、表現物であるということは常識だった。画集と写真集は違うし、展覧会図録と写真集もまた違う。前者は傑作選、名作選であり、編集構成の多くは時系列、もしくはテーマごとになっている。しかし写真集の場合は、ページをめくってみるまで何が飛び出すかわからない。1冊がまるごとコンセプトに基づいた「作品」である─90年代に青山ブックセンターや蒼穹舎でそういう写真集をたくさん見ていた私はそう思っていた。

1997年にメタローグから出たリテレール編集部編『写真集をよむ ベスト338完全ガイド』と、その続篇『写真集をよむ2 ベスト338完全ガイド』(2000)のような写真集入門書がつくられてたことも日本の写真集文化の厚みを象徴している。

リテレール編集部編『写真集をよむ ベスト338完全ガイド』(1997・メタローグ)

飯沢耕太郎(1954-)ほか評論家、写真家が写真集について執筆したエッセイのほか、1ページに4冊写真集の書影と短い紹介文があり、巻末には書店や美術館の図書室など、どこで写真集を手に取れるかの情報まで記載されていた。ちなみに編集にクレジットされている「リテレール」は書評誌で、『写真集をよむ』は写真集を特集した号がもとになっている。90年代までは雑誌がカルチャー全般の興味の入口になっていたのだ。雑誌ではほかに「スタジオボイス」が「写真集の現在」をはじめとする特集記事をよくつくっていて、写真集を知るガイドの役割を担っていた。

一方、欧米では『The Photobook: A History VOLUME I』が決定的ではあったが、それより前から胎動はあったようだ。

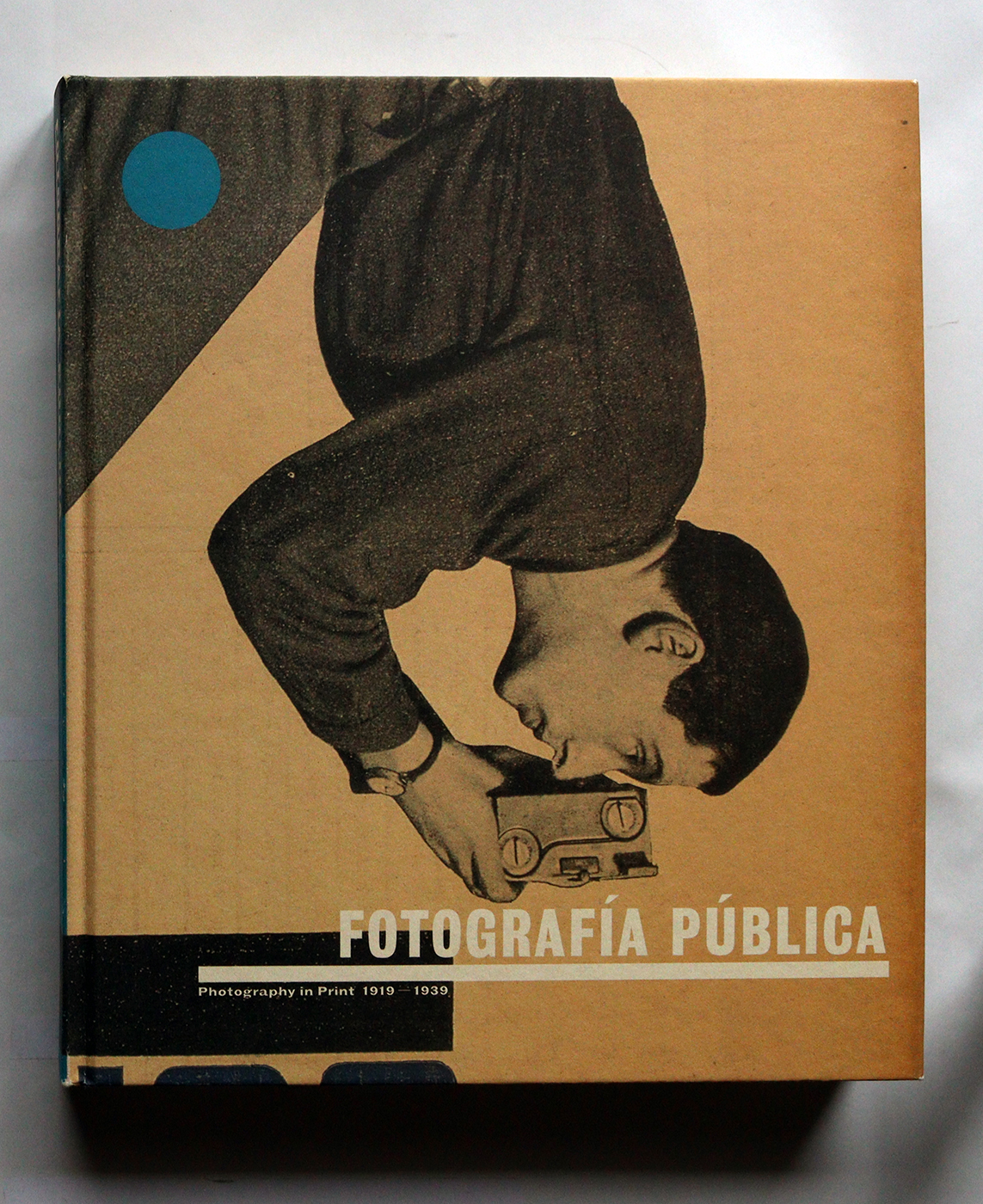

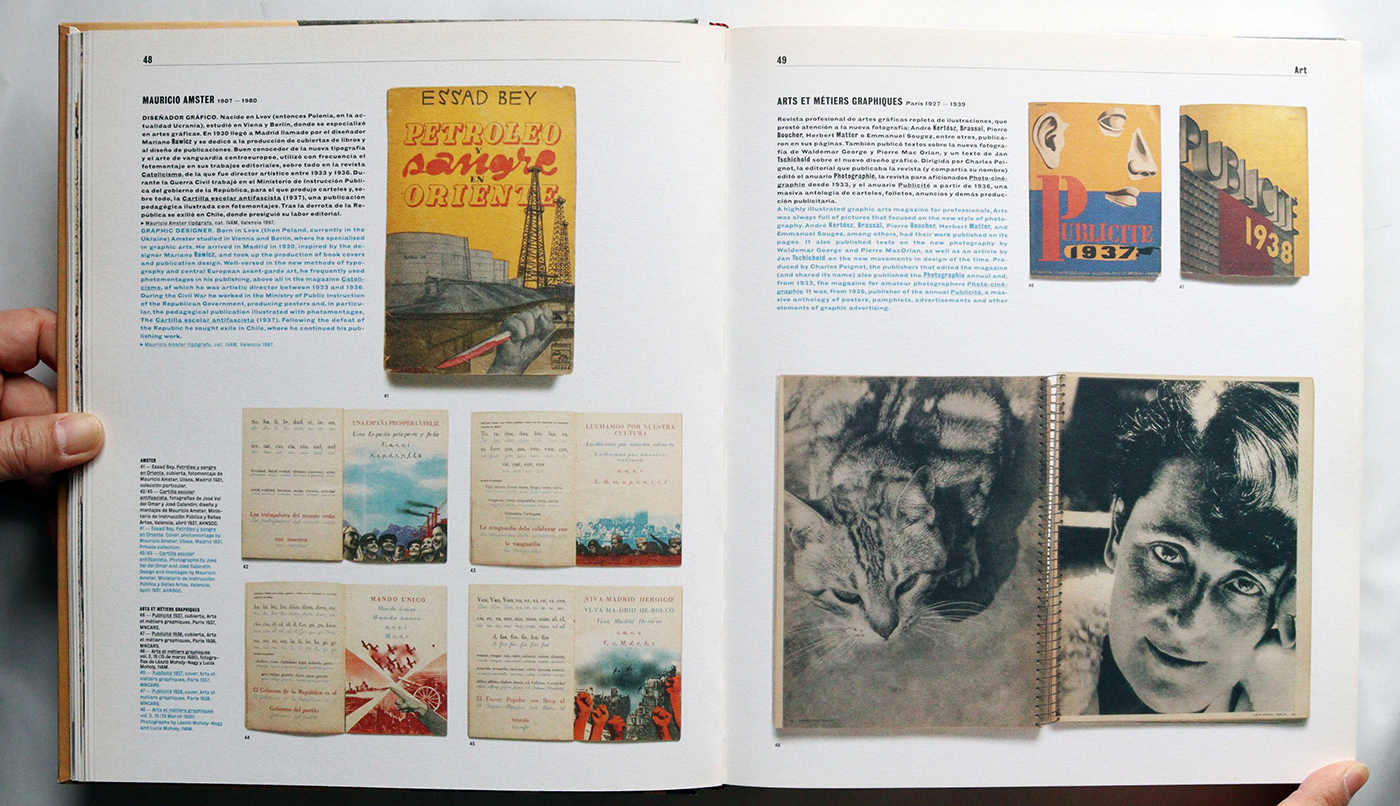

1999年に、オラシオ・フェルナンデス(Horacio Fernandez 1954-)というスペインの写真史家が、写真を使った印刷物(写真集、雑誌)に焦点を合わせた大規模な展覧会「FOTOGRAFIA PUBLICA - Photography in Print 1919-1939-)」(ソフィア王妃芸術センター、マドリード)をキュレーションした。

Horacio Fernandez『FOTOGRAFIA PUBLICA - Photography in Print 1919-1939-』(1999・Actarbirkhauser)

図録はいまも入手しやすく、豊富な図版と解説が充実している。ただし、1919年から1939年という限られた時期に焦点を合わせているため、写真集の歴史全体を視野に入れているわけではない。第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期は、印刷物に写真が使われることが一般的になり、グラフィックデザインも大胆な実験が行われるようになった、いわゆるモダニズムの写真とデザインの勃興期である。ヨーロッパを中心にロシア・アバンギャルド、ドイツのプロパガンダ、アメリカで発展したグラフジャーナリズムの黎明、日本の芸術写真と戦争プロパガンダなど、幅広くこの時代の写真を使った印刷物を取り上げている。なお、フェルナンデスはその後、ラテンアメリカの写真集に調査研究し、『The Latin American Photobook』(2011)にまとめている。

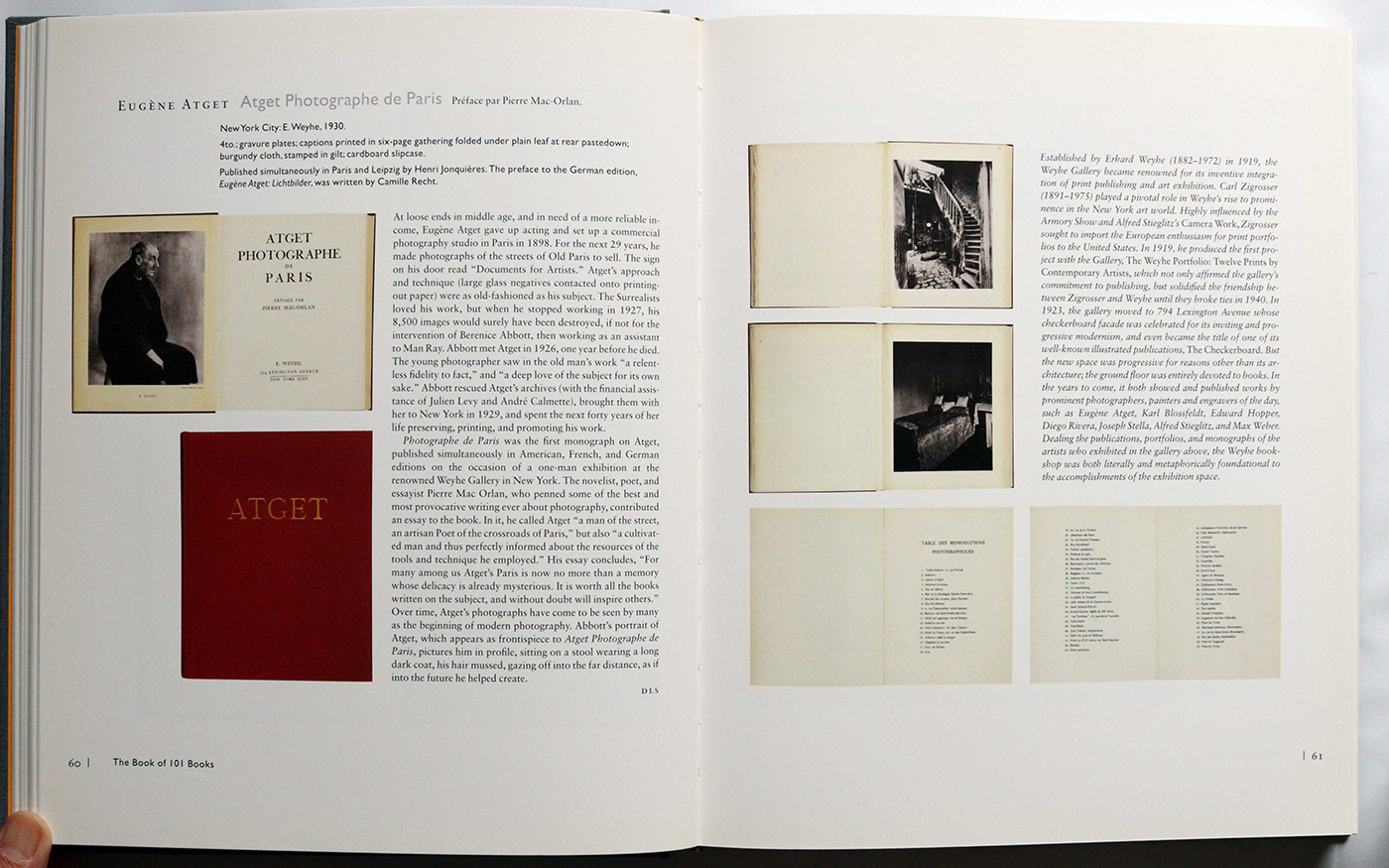

アメリカで2001年に出版されたアンドリュー・ロス (Andrew Roth)の『The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century』(以下、『The Book of 101 Books』)も写真集への評価を高めるきっかけになった。コレクターにとって馴染みのあるアーティストやタイトルが多く含まれ、各写真集のレビューのほかに印刷技術の歴史や社会学的な見地からの論考、森山大道(1938-)のテキストなど読み物が充実している。

Andrew Roth『The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century』(2001・PPP Editions、Roth Horowitz)*表紙写真はダストカバーを外した状態のもの。

ロスはニューヨークでギャラリーを経営し出版も行い、写真集コレクターでもある。日本の写真集にも造詣が深く、日本の写真家の写真集も出版している。森山大道の1971年のニューヨークの写真をまとめた『Daido Moriyama, '71-NY』(2002)はコンパクトな判型の分厚い写真集で、森山の写真集の中でも上位にランクされる出来ではないかと私は思っている。

私はアンドリュー・ロスのギャラリーを訪ねたことがある。2006年に開かれた渡辺克巳(1941-2006)の写真展を見に行ったのだ。当時、私は『日本カメラ』で渡辺克巳の評伝を連載することになっていて、その第1回をニューヨークの展覧会から始めようと考えた。渡辺は1970年代から亡くなる直前の2005年まで新宿を撮り続けていた写真家で、その年の1月に癌で亡くなっていた。ロスは渡辺が自費出版した写真集『新宿群盗伝66/73』(1973)を見て渡辺の作品を知り、70〜80年代の写真に目を付けたのである。 この時、ロスは写真展に合わせて渡辺の写真集『歌舞伎町 GANG OF KABUKICHO』(2006)を出している。

ギャラリーは住宅が軒を連ねる通りにひっそりとあったが、中に入るとギャラリースペースが広がり、初日にもかかわらず作品のほとんどが売れていた。ロスは物静かな紳士でものごしやわらかで、言葉の端々に日本の写真にかなり詳しいことがうかがえた。私はロスが『The Book of 101 Books』を出していたことは知らなかった。日本の蒼穹舎を訪れ、大田通貴と写真集の話をしていたというのは仄聞していたが、その積み重ねがすでに本になっていたのである。

ロスとはその後ワタリウム美術館で開かれた渡辺克巳写真展「流しの写真屋」(2008)のオープニングトークをした時にも会っている。その時、渡辺の被写体になった本物の「流し」に、彼が誇らしげに持っていた渡辺撮影のポートレート写真を「売ってくれないか」と迫っていたことを印象深く覚えている。なお、ロスは石内都の『SWEET HOME YOKOSUKA 1976-1980』(2010)も編集・出版している。

『The Book of 101 Books』は写真集を発行年順に紹介するガイドブックである。20世紀を対象にしているため、最初の1冊はエドワード・カーティス(1868-1952)がアメリカ先住民を撮影した『The North American Indian』(1907)。欧米の写真史に登場する著名な写真家たちの代表作が中心だが、日本からは細江英公(1933-)の『薔薇刑』(1963)、川田喜久治川田喜久治の『地図』(1965)、荒木経惟(1940-)『センチメンタルな旅』(1971)、森山大道『写真よさようなら』(1972)が選ばれている。いまとなってはスタンダードな、穏当なセレクトだと感じるが、出版当時は欧米の写真界で知る人ぞ知るラインナップだったのかもしれない。

二人のことは短いながらも先行者として『The Photobook: A History VOLUME III』にも触れられている。

「私たちや、オラシオ・フェルナンデスやアンドリュー・ロスのようなフォトブックを世に知らしめた人たちは、まさにパンドラの箱を開けてしまったのだ」

彼ら4人が欧米で写真集の重要性を知らしめた、ということだろう。おかげで写真集の価格が高騰したと嘆くコレクターがいただろうが、その価値が認められなければ写真集文化そのものが受け継がれていかない。マーティン・パーはその後、単著として中国の写真集を集めた本『The Chinese Photobook, From the 1900s to the Present』(2015)を出している。

日本に目を向けると、先述したように欧米よりも早くから写真集の重要性が理解されていた。その中心にいたのは、写真評論家の飯沢耕太郎と写真史研究家、写真評論家の金子隆一(1948-2021)である。

飯沢は『写真集をよむ ベスト338完全ガイド』の中心的な著者であり、日本でもっとも数多く写真集評を書いている評論家だ。執筆のほかにも、自身の蔵書を解放した「写真集食堂 めぐたま」を2014年に開業するなど、写真集を見るという文化の普及に努めている。

金子は東京都写真美術館の設立に準備段階から関わり、長年にわたってり専門調査員として調査研究、展覧会企画を手がけた。また写真集コレクターとしてもぬきんでた存在で、そのコレクションをもとに『日本写真集史 1956-1986』(アイヴァン・ヴァルタニアンとの共著、2009)、『The Japanese Photobook 1912-1990 日本の写真集1912-1990』(マンフレッド・ハイディングほかとの共著、2017)という二冊の本を出している。

Ryuichi Kaneko、Manfred Heiting『The Japanese Photobook 1912-1990』(金子とハイディングのほか、ダンカン・フォーブス、藤村里美、飯沢耕太郎、光田由里、白山眞理、竹葉丈和が執筆2001・Steidl)

では、こうした写真集に関する本が出そろったいま、写真集の歴史はどのように描けるのだろうか。

写真集の起点にいるタルボットにせよ、アトキンスにせよ、科学的な興味と芸術的な関心とが同居する感性の持ち主だ。実用と芸術とが交わる場所に写真があるということを直感的に知っていたのだろう。そして、1枚の写真ではなく、複数枚の写真によって伝わることがあると考えた。

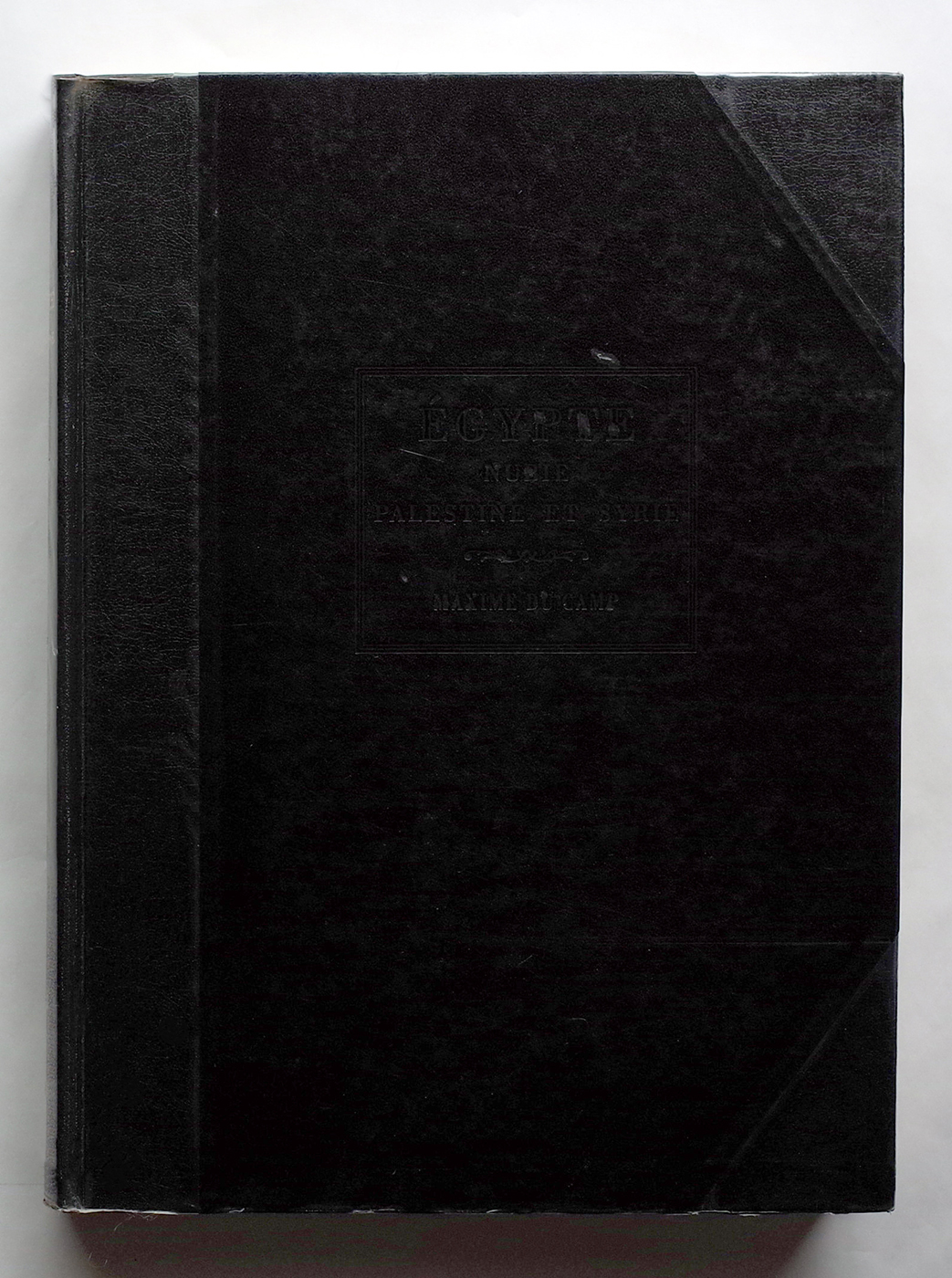

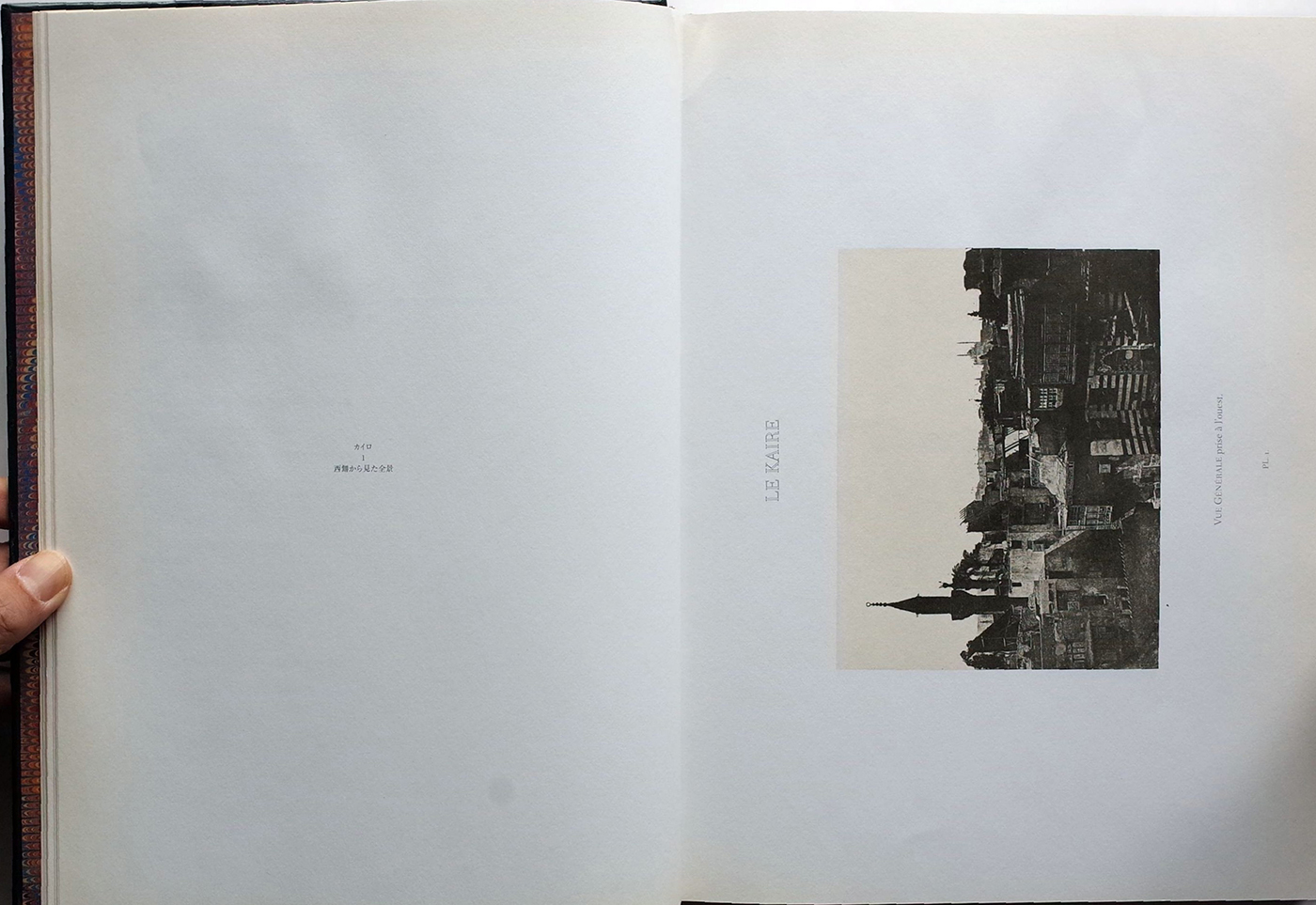

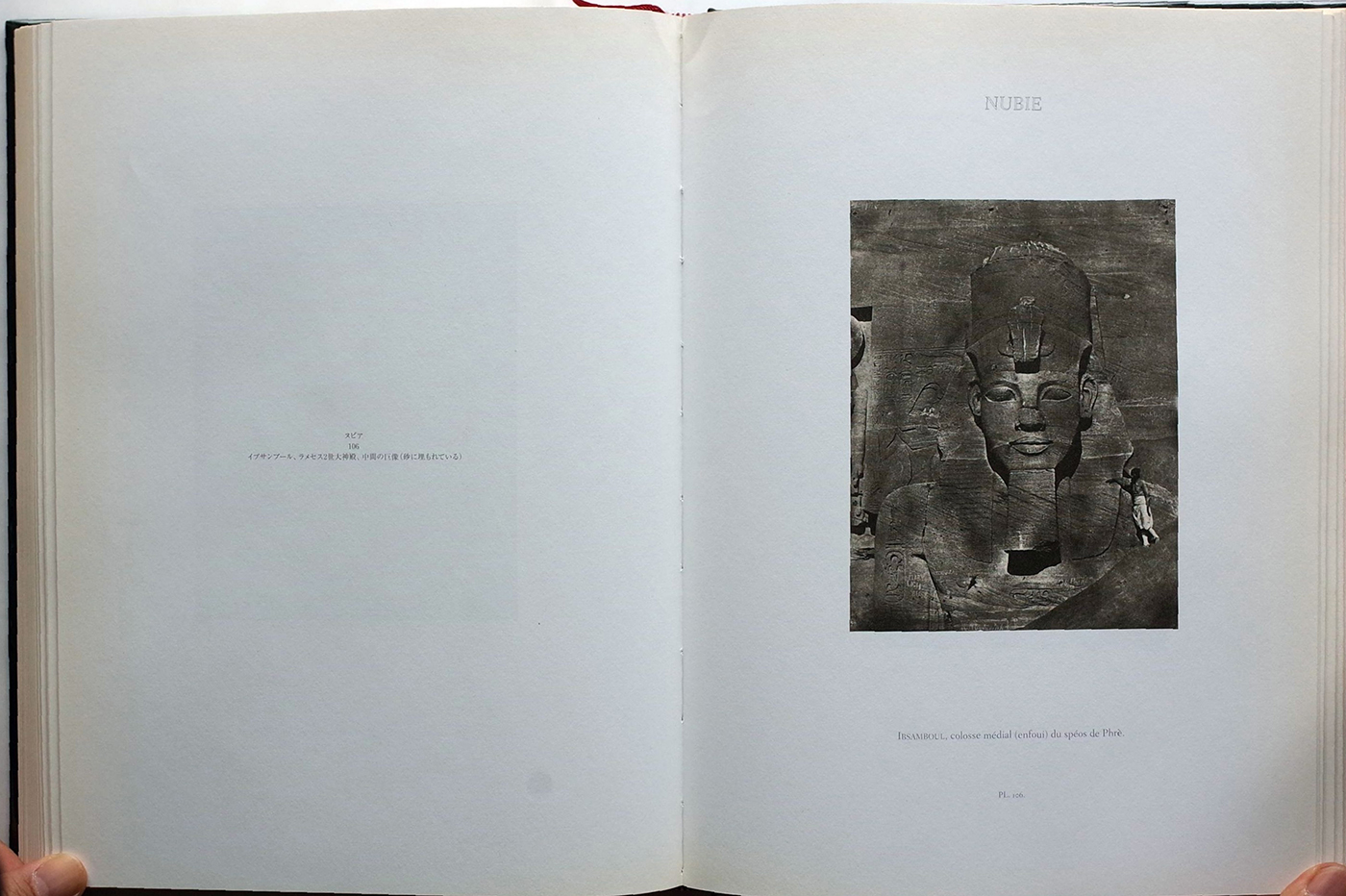

マクシム・デュ・カン(1822-1894)に代表される19世紀の旅行写真集も複数枚の写真を必要とした。デュ・カンの本業は文学で、小説を書き、詩もよくしたが、いまでは写真家としてのほうが通りがいい。『ボヴァリー夫人』で有名なギュスターヴ・フローベール(1821-1880)の友人で、フローベルとともにエジプトと中東を旅行する際にカロタイプの写真機を持参した。そして1852年に『Egypte, Nubie, Palestine et Syrie(エジプト・ヌビア・パレスチナ・シリア)』と題された写真集を制作した。カロタイプ、つまり紙ネガからソルトペーパーの印画紙にプリントしたもので写真史で必ず言及される写真集になっている。

その内容は、2001年に三鷹市美術ギャラリーほかで開かれた「マクシム・デュ・カン 150年目の旅」の展覧会図録で見ることができる。『エジプト・ヌビア・パレスチナ・シリア』の全125カットがそっくり収録されている。デュ・カンは政府から調査官の資格を得てカメラ持参の旅に出ているため、撮影の目的は記録だった。その意識からか、人間を入れて建造物の大きさを表現するなど、その場に立った実感をどう写真で表現しようかと苦心した跡がある。当時の文化人が教養として身につけていたであろう絵画的な画面構成を踏襲しただけではなく、写真という新しいメディアでできる表現を模索したのだ。

図版解説:小倉孝誠『マクシム・デュ・カン 150年目の旅』(2001・マクシム・デュ・カン展実行委員会)

20世紀に入り印刷技術が発達していくにつれて、実用的な目的を持った本だけでなく、写真家の「作品」を紹介する写真集が登場する。ドイツ出身で、パリで活躍したジェルメーヌ・クルル(1897?1985)がエッフェル塔など鉄骨の建造物を被写体にした『Metal(メタル)』、美大で学生たちにデザインの原型として植物をクローズアップ撮影した写真を見せていたカール・ブロスフェルト(1865-1932)の『Urformen der Kunst(芸術の原型)』、ブロスフェルトと並び、ドイツのモダニズム芸術運動である新即物主義を代表する写真家アルベルト・レンガー・パッチュ(1897-1966)の自選作品集『Die Welt ist schon(世界は美しい)』。この3冊はいずれも1928年に刊行されている。

写真が芸術になることを示すために「作品集」は有効だった。また、この時代はグラフィックデザインの分野でも大胆な実験が行われており、写真集もその恩恵を受けている。『メタル』は表紙のタイポグラフィーが印象的な1枚ずつバラバラの野心的な写真集(デザインはM.Tchimoukow)。『芸術の原型』と『世界は美しい』は出版物として一般に受け入れられ、写真集という形式を知らしめた。2年後の1930年にアウグスト・ザンダーの最初の写真集『Antlitz der Zeit(時代の顔)』が刊行されたのもその2冊が売れたからだった(だが、『時代の顔』はあまり売れなかったらしい)。同じ1930年には、ウジューヌ・アジェの『ATGET: PHOTOGRAPHE DE PARIS(アジェ パリの写真)』が出版された。アジェが亡くなって3年後のことである。パリ、ニューヨーク、ライプツィヒでの同時刊行であり、写真集が国際的な広がりを持っていたことがわかる。

以上の写真集からわかるのは、モダニズム写真が印刷メディアと相性がよいということだ。カメラという機械の眼を使い、絵画とは一線を画した平面構成の美学を持ち、記録性を生かした写真は、複製されて個人の手元に届くという新しい芸術の可能性を開いた。ヴァルター・ベンヤミンが『写真小史』(1931)で写真を論じ、『複製技術時代の芸術』(1936)で映画やレコードにまで発展させていったことはまさしく慧眼だった。

日本でも1930年代は意欲的な写真集がつくられた時代だ。堀野正雄の『カメラ・眼×鉄・構成 1930-1931』(1932)は大型船、鉄橋、機関車などをダイナミックに切り取った作品集。小石清の『初夏神経』(1933)は金属板のカバーとモダンな写真とのコンビネーションが見事な大判の本で、写真点数は10点と少ないが、詩が添えられ、言葉との関係まで探っている。いずれも2000年代に国書刊行会の「日本写真史の至宝」(飯沢耕太郎/金子隆一 監修)シリーズの1冊として完全復刻されているのはありがたい。

こうして振り返ると、1930年前後は写真集の時代の本格的な始まりだったことがわかる。そして、1930年代も終わりに近づいた1938年、ニューヨーク近代美術館でウォーカー・エヴァンスの個展「アメリカン・フォトグラフス(American Photographs)」が開かれた。同名の図録は、現在まで写真集として高い評価を受けている。一般に展覧会図録は、展示の記録のための出版物なので、独立した写真集とは見なされないことが多い。しかしこの『アメリカン・フォトグラフス』は例外だ。写真の編集という点で画期的だったからである。エヴァンスのキャリア初期の代表作が収録されているということもあり、いまもニューヨーク近代美術館が出版する75周年記念バージョンが新品で手に入る。

『Walker Evans: American Photographs』75th-anniversary edition(2012・The Museum of Modern Art)

『アメリカン・フォトグラフス』はタイポグラフィーのみのカバー同様、中のレイアウトも余計な装飾がなく、「いい写真」を選んで並べた傑作選にも見える。だが、実は周到な編集意図のもとにつくられている。

といっても、現代の日本に住む私たちがその意図を「読む」のはそう簡単ではない。

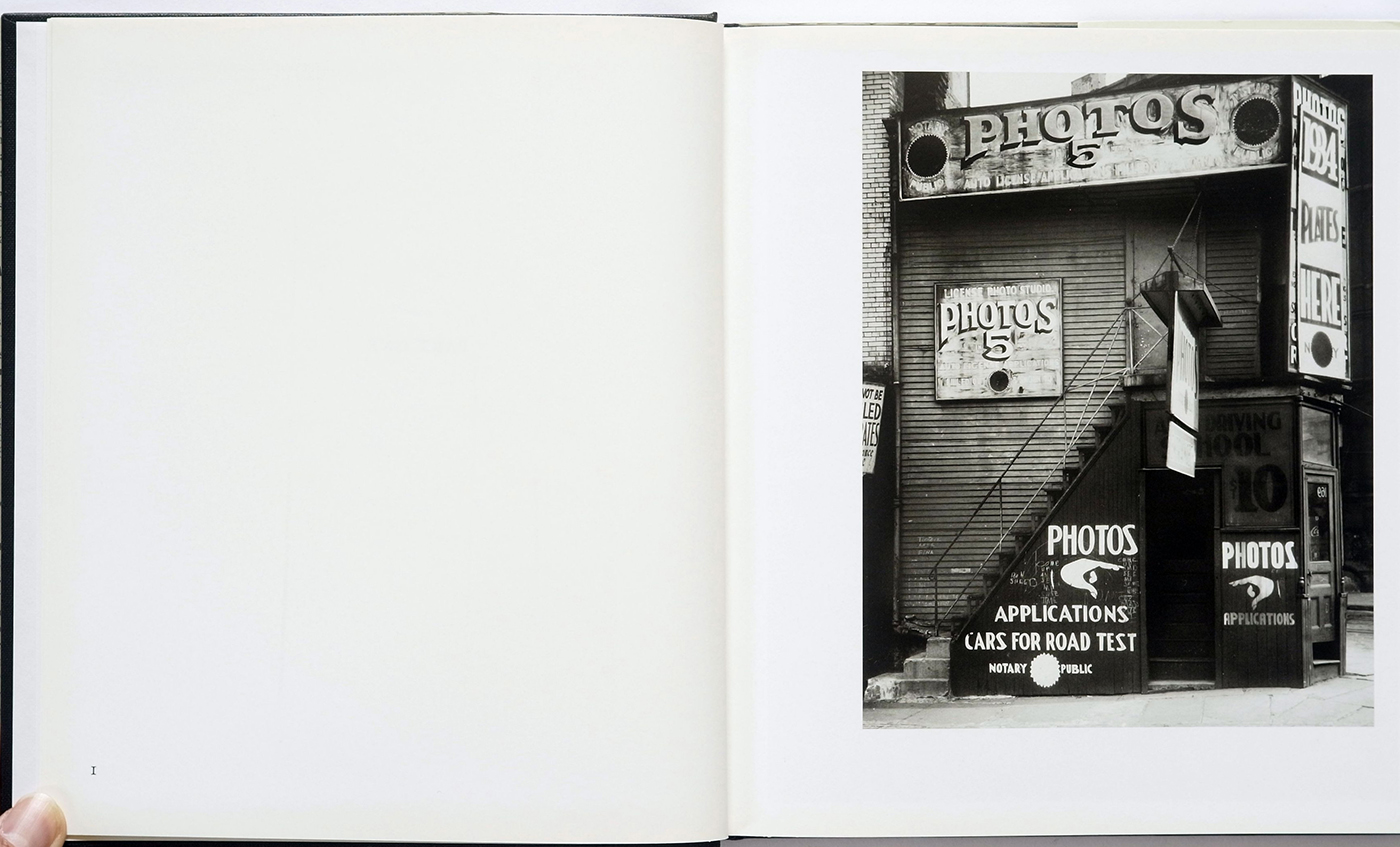

『アメリカン・フォトグラフス』は2部に分かれており、図版のほかにテキスト要素は第1部と第2部の巻末にそれぞれ図版のキャプションリストがあるほか、リンカーン・カースティンの解説(「アメリカの写真:ウォーカー・エヴァンス」)があるだけ。キャプションも「ライセンス・フォト・スタジオ、ニューヨーク、1934年」といった素っ気ないものだ。

この本が「写真集」である理由を、リンカーン・カースティンが解説に書いている。

これらの写真はそれぞれ1枚ずつ見る必要があるが、カメラが無差別にあちこちに向けて撮影された孤立した写真ではない。作家が意図し、効果を発揮するよう狙っているのは、これらの写真が作家の一貫した態度を示し、ひとつながりの声明として受け取られることだ。写真を順番に見ていくと、ディテールの網羅性、コントラストのある詩的な要素、そして意識的に見ようとする人には道徳的な含意がはっきりと読み取れるだろう。ウォーカー・エヴァンスは、アジェが第一次大戦前のパリを提供してくれたように、マシュー・ブレイディが南北戦争を見せてくれたように、我々に東部アメリカの現代文明とそれに依存する世界を見せてくれるのだ。

リンカーン・カースティンはニューヨーク・シティ・バレエ団の創立者であり監督を務め、ニューヨーク近代美術館のダンス・アーカイブにも関わった人物で、芸術についての評論も残している。『アメリカン・フォトグラフス』の解説は、写真の歴史から書き出し、写真が社会と美術にどのような影響を与えているかを書いたうえで、ウォーカー・エヴァンスの特質を論じるという懇切丁寧なものだ。ニューヨーク近代美術館において写真家の個展が初めて開かれることを踏まえ、写真が美術的価値を持つことを読者に納得させようとしている。カースティンがエヴァンスに対して、同時代を生きるモダニストとして共感を持っていることも感じられ、エヴァンスの思いを代弁していると言ってもいいほどだ。そして、写真集の構成が2部に分かれていることについても、作者に代わってこう書いている。

本書に収録された写真には、2つの大きな区分がある。第1部は「写真による人々(People by Photography)」と呼ぶべき写真群で、アメリカのある面を描いている。写真はこの順番通りに見るように配置されている。細心の注意を払って画面の隅々までよく見ることをおすすめする。個々の写真は決して見やすいものではなく、安易な視線は拒絶されるだろう。情報がぎっしり詰まっているので、さっと見ることなどできず、注意深く見なければならない。この国の人々の顔貌があなたのテーブルのうえに置かれているのだから。第2部では、彫刻、絵画、建築など、その出所や形態が何であれ、アメリカに特有の表現が存在するという事実に粘り強く向き合ったエヴァンスの作品が紹介されている。

たしかに第1部はスナップショットを中心に人が写った写真が多い。それに対して第2部は人はほとんど写っていないか、写っていても小さく、主役は町並みと建築物である。とくに建築物は正面からまっすぐに撮ったものが続く。エヴァンスがアメリカを観察するように撮っていることは明白である。

しかし、1930年代のアメリカを知らない私たちにとって、カースティンの解説と、ほんのわずかな情報しか書かれていないキャプションと写真で「読む」のは困難だ。

参考書として、アラン・トラクテンバーグ『アメリカ写真を読む 歴史としてのイメージ』(1996、生井 英考/石井康史訳、白水社)を挙げておきたい。トラクテンバーグはアメリカ文化史の研究者。この本はアメリカ写真を、初期のダゲレオタイプからウォーカー・エヴァンスまでのちょうど100年間を視野に入れ、文化史的な観点から「読んだ」本である。プロフィールによればウォーカー・エヴァンスとはイェール大学の同僚で交流があり、8×10カメラの手ほどきを受けたという。

たとえば、『アメリカンフォトグラフス』についてトラクテンバーグはこう書いている。

『アメリカン・フォトグラフス』には、ごく普通の意味での語り手というものが存在しないが、物語の話者としての機能を果たす一貫した姿勢、もしくは視点というべきものが存在する。それは歴史の観察者としての姿勢であり、これはそれぞれの写真の中にある社会的な情報──たとえば炭鉱夫の住む掘っ立て小屋のインテリアや、ペンシルヴェニアの鉄鋼業都市ベツレヘムの街路の眺めや、コネティカット州ウィラマンティックの労働者たちの住宅の様子といったもの──の堆積を見てゆくことによってのみ明らかになる。こうした情報は知的な好奇心に充ちた眼によって集められた取材の中身──純然たる生データとは言えないとしても、未だ歴史的な言説にまではなっていないもの──だと考えることができるだろう。この写真集が担う歴史的な役割は、社会の状況を視覚的に編集することと同時に探索することであり、リサーチしたものを再構成し、解釈を与えてゆくことなのである。言うまでもないことながら、ここで大事なのは、編集という作業が個々の写真の重要性を損ねることなく新しい光を当てようとするものだ、ということだ。

(アラン・トラクテンバーグ著 ; 生井英考, 石井康史 訳『アメリカ写真を読む—歴史としてのイメージ』白水社、1996)

トラクテンバーグの手引きで『アメリカン・フォトグラフス』を見ると、写真が「読める」ような気がしてくる。「アメリカの写真」という言葉を念頭に置いてページをめくると、1枚目はライセンス・フォト・スタジオ(免許証などの写真を撮影するスタジオ)、2枚目はわずか1ペニーで肖像写真を撮ってくれるスタジオのウィンドウ。そして路上の二人の若者(キャプションは「Faces」)、と写真に撮られることが日常になったアメリカ人と、撮られることを意識していない路上の顔とがつながり、この時代のアメリカの顔と生活文化、都市とその周辺の風景とが浮かび上がる。

こうして1枚ずつ、そのつながりを意識しながらページをめくっていくと、エヴァンスがたんによく撮れた写真を選んだのではなく、写真がアメリカ文化に与えた影響から語り始め、自動車を始めとする文明、産業と人間の関係へと視線を移しながら社会と時代の諸相を記録しようとしていることが読み取れる。写真の記録性を使ってアメリカの文明を描くこと。その特徴を写真家の眼で見いだすこと。それは、アメリカという世界の先端をゆく文明国を内側から批評することでもあった。

冷静に、できるだけ客観的に。その姿勢はエヴァンスの写真に対する考え方「ドキュメンタリー・スタイル」に表れる。カメラを持った人物がいる以上、写真が主観的であることは避けられないが、そのことを十分に意識したうえで、客観的であろうとする。そのためには撮影した写真を記録というスタイル、あるいはモードとして使っているのだと意識し、その前後にどういう写真を配置するか、つまりどう編集するかに客観的な視点を込める。

再びトラクテンバーグを引こう。

彼(ウォーカー・エヴァンス)はこの編集にあたって、いつでも使えるような規格化された基準を決めていたわけではない。実際、彼が発表した多数の連作を見ると、いつもその時に応じて個別の原則や方法論やシステムが編み出されていたことがわかる。『アメリカン・フォトグラフス』の場合、その一つは、個々の写真にこまごまとキャプションを付けたりせず、2部構成の各部ごとの最後に簡単なタイトルだけをまとめて一覧的に掲げる——というものだ。無論それらのタイトルは、画面の中に写った路傍の看板の中の文字と同様に、見る者にとって大事なポイントになっている。たとえば最初の作品の「スタジオ」というタイトルや、第2部の始めと終わりの作品に付けられている「残骸」というタイトルがそうだ。(中略)けれど、だからと言ってこれらの言葉や文字がなんらかの生成的な役目を果たしているのかと言えば、そうではない。つまり写真と写真の間の関係のシステムの中に言葉が介入することはなく、全体の秩序を説明するようなテクストも存在しないのである。

ウォーカー・エヴァンスはもともと文学にあこがれ、フランスに渡ってソルボンヌ大学の授業を聴講した経験もある。写真を始めたのは帰国してからである。初期の作品にハート・クレインの詩集『橋(The Bridge)』(1930)に寄せたブルックリン橋の写真がある。エヴァンスにとって写真は、文学が用いる言葉とはまた違う、文明批評のための新しい道具だったのではないだろうか。であれば、私たちもまた、文学のように、批評を読むように、これらの写真も見るべきなのだ。

といいつつも、言語化を焦っては、写真を使っている意味が消えてしまう。言葉以外のもの、たとえば映画やデザインとの関係を補助線として引くことができる。それがつまり写真集という形式なのではないだろうか。

写真集は突然、現れたものではなく、他ジャンルの影響を受けて表現が洗練されていった。たとえばそれは小説や詩といった文学であり、映画であり、雑誌やポスターなどのグラフィックデザインであった。

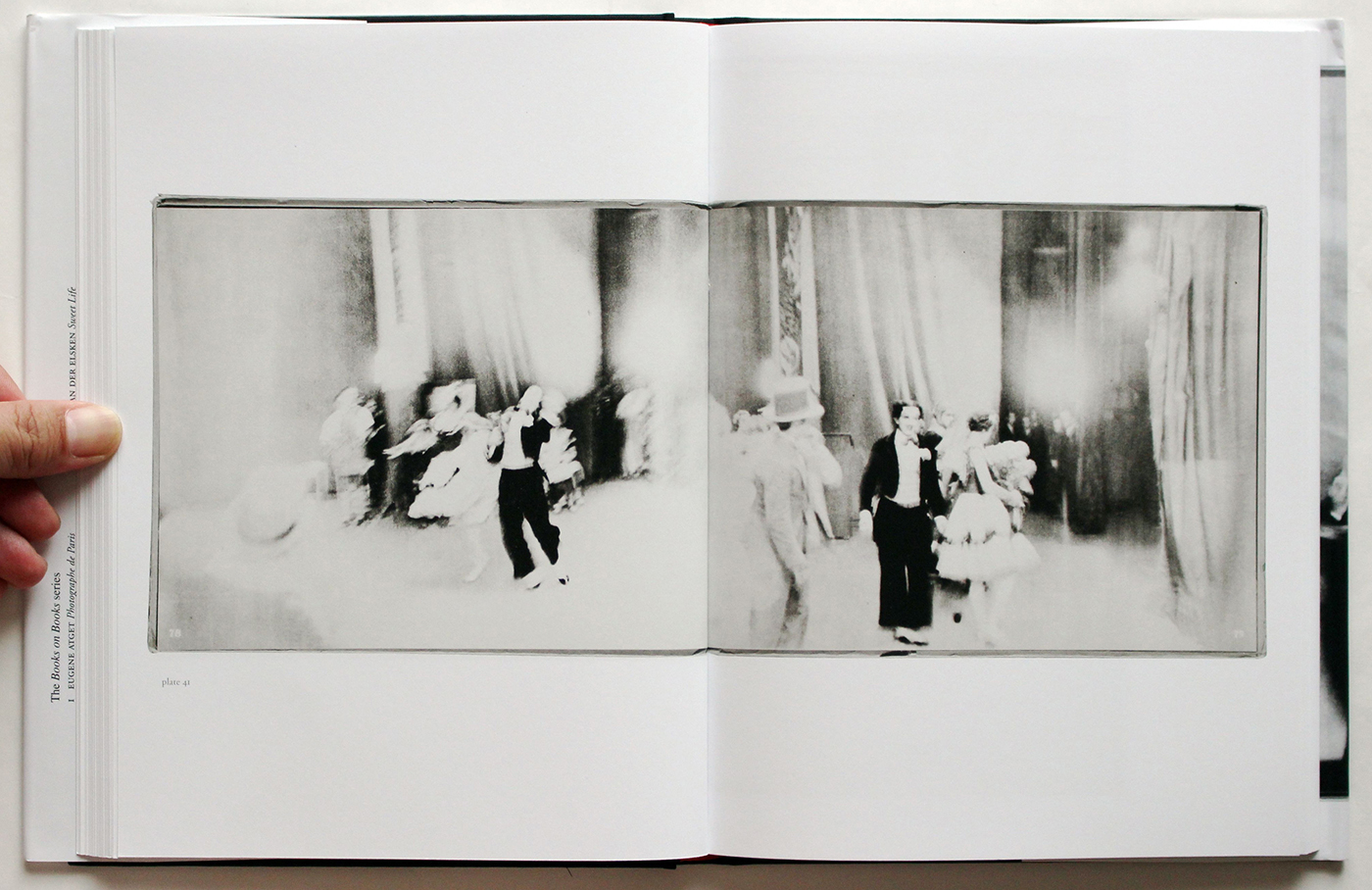

アレクセイ・ブロドヴィッチ(1898-1971)というアート・ディレクターがいる。ロシア出身でロシア革命を機にパリへ。シュルレアリスムのアーティストたちと交流を持ち、絵を描き、グラフィック・デザインで頭角を現した。アメリカに移り、ニューヨークで「ハーパース・バザー」のアート・ディレクターを務め、同誌を一流雑誌に押し上げる。リチャード・アヴェドン(1923-2004)、ダイアン・アーバス(1923-1971)、ギャラリー・ウィノグランド(1928-1984)ら、ブロドヴィッチの薫陶を受けた写真家も多い。ブロドヴィッチはファッション雑誌のアート・ディレクターだけでなく、自身が写真を撮影し、写真集を制作している。それが『BALLET(バレエ)』(1945)である。

『Alexey Brodovitch: Ballet (Books on Books) 』(2011・Errata Editions)

『アメリカン・フォトグラフス』が写真の意味を熟考し、構成に注意を払って見るべき写真集だとすると、『バレエ』は軽快にページをめくりながら楽しむ写真集だ。執筆者が明記されていないまえがきがあり、その後は演目と写真だけで構成されている。バレエをただひたすら見て楽しむような目の奪われ方がこの写真集には起きる。もともとは記念写真として、ニューヨークを訪れたバレエ団の写真を撮ったものだという。写真家ではないということもあるのだろう、35ミリの小型カメラで撮影した写真は粒子が荒れ、ブレ、ボケている。しかしそのことが気にならないばかりか、むしろ動きを感じる効果が生まれている。

雑誌のレイアウトには絵画や造形美学、平面構成の歴史が反映されている。その土台のうえにページ数が多く、一つのテーマで通すことができる本の利点を使って、読者を写真の中に没入させる。「プロの写真家」が撮った写真が印刷されていた当時において、アレ・ブレ・ボケは掟破りである。「ものが写る」ことこそ写真の至上命題だとする、新即物主義に代表されるモダニズム写真のルールを踏み越えたことで、ページをめくるという運動が初めて効果を発揮したのである。静止画であるはずの写真が動き出す。その結果、この写真集には映画のような読み心地が生まれている。

なお、『バレエ』は500部ほどをつくったものの、大手書店に流通することはなく、ブロドヴィッチの周辺でごく私的に販売された。しかも写真のネガとプリント、写真集の在庫を保管していた家が2度火災に遭い、その大半が失われたため、レアブックになっている。この記事の図版は、Books on Booksというレアブックを全ページ複写してコンパクトな判型に収めたシリーズの1冊からのものである。

話が脱線したが、写真を「読む」ことを求める『アメリカン・フォトグラフス』と、写真を「感じる」ことに特化した『バレエ』。この2冊は戦後の写真集に大きな影響を与えることになる。

次回は、『アメリカン・フォトグラフス』と『バレエ』のさらに後、第二次世界大戦後の1950年代に出たエポックメイキングな2冊の写真集について書くことから始めたい。ウィリアム・クラインの『ニューヨーク』(1956)とロバート・フランクの『アメリカンズ』(仏版1958、米版1959)である。このあまりにも有名な2冊を中心に、その後の写真集に与えた影響を検討していこう。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント